LES CHAPELLES LATERALES ET LEUR RESTAURATION

Rappelons que l’église Saint-Bruno fut, jusqu’à la Révolution, l’église de l’ancienne Chartreuse de Lyon, la Chartreuse du Lys Saint-Esprit, et qu’elle est devenue une église paroissiale en 1803.

Après une première phase de restauration entre 2003 et 2006 qui a concerné l’axe central de l’édifice (nef, croisée du transept et chœur), de nouveaux travaux de restauration viennent, de fin 2014 à février 2016, d’affecter cinq chapelles latérales ; dans le même temps, des travaux de conservation de l’édifice ont été menés.

1. LE DECOR DES CHAPELLES LATERALES

Le décor des chapelles latérales a été modifié au XIX° siècle, après que l’église soit devenue l’église paroissiale des canuts. Leur usage n’était plus le même : les autels devenaient des autels de dévotion, consacrés à la Vierge ou à des Saints intercesseurs, et l’une des chapelles reçut les fonts baptismaux en 1890.

Dans ce contexte, elles ont toutes connu les mêmes types de transformations, menées essentiellement dans le troisième quart du XIX° siècle à la demande du Curé Antoine FOND (Curé de 1865 à 1879) dont une plaque commémorative figure dans la chapelle Saint-Joseph :

- leur autel, jusque-là orienté, a été déplacé pour être installé au fond de la chapelle

- leur baie a, de ce fait, été bouchée (1863-1865) ; et d’autant plus que la mode du XIX° siècle est celle d’un retour aux atmosphères tamisées du Moyen-Age

- l’emplacement de la baie a été réservé à une statue ou à un tableau correspondant à l’intercesseur auquel la chapelle était consacrée

- la statue ou le tableau a été inscrit dans un arc décoré de stucs formant un retable qui met en scène le tabernacle de l’autel et la statue du saint intercesseur, selon les dispositions post tridentines. Seule la première chapelle latérale droite échappe à ce schéma parce qu’elle a communiqué avec un appendice créé au XIX° siècle, la chapelle mortuaire

- sur les murs des chapelles de la nef, les décors stuqués sont restés essentiellement dans l’esprit du XVIII° siècle pour s’accorder avec le décor baroque de la nef; tandis que, dans les chapelles du transept non visibles depuis la nef, les murs étaient peints plus librement, tantôt avec des motifs de monogrammes néogothiques, tantôt avec un décor inspiré de l’Antiquité, dans la tradition éclectique du XIX° siècle.

Les cinq chapelles restaurées l’ont été en respectant les modifications du XIX° siècle.

Sur le plan du décor, elles vont deux à deux :

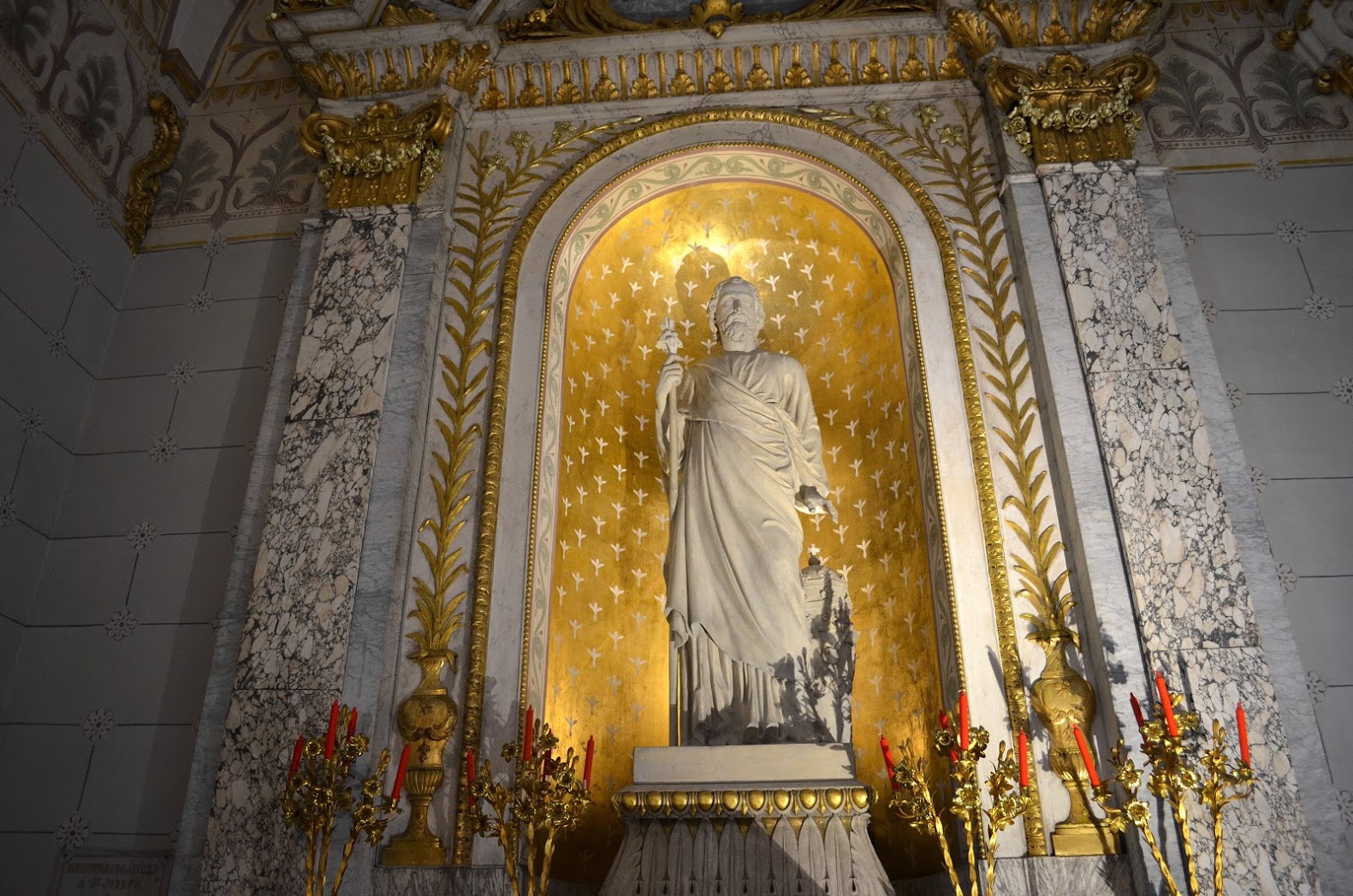

- la chapelle Saint-Bruno et la chapelle de la Vierge, quatrièmes chapelles latérales, gauche et droite, se font face. Proches de l’autel majeur, elles sont consacrées aux intercesseurs principaux de l’église : Saint Bruno et la Vierge Marie, représentés chacun par une statue de très grande qualité, au-dessus d’un autel en forme de tombeau (1735) en marbre de Gênes. Elles se caractérisent par un décor d’ensemble de style Louis XV. La chapelle de la Vierge est la première chapelle latérale à avoir été réaménagée en 1863 par l’architecte Tony DESJARDINS.

Ces deux chapelles sont jumelles; stylistiquement très proches, elles diffèrent cependant dans le détail de leurs ornements et dans le traitement des couleurs.

- les chapelles du transept sont dédiées à Saint-Joseph (à gauche) et Saint-Irénée (à droite). Plus grandes, décorées selon le goût hétéroclite du XIX° siècle : alors que la chapelle Saint-Irénée reprend le code décoratif des églises gothiques avec un semis de monogrammes dorés sur un fond de couleur, la chapelle Saint-Joseph, quant à elle, opte pour un décor plus original, basé sur une fausse coupe de pierre « à l’antique », et surmontée d’une frise de palmes qui peuvent évoquer l’épisode de la Fuite en Egypte. Ces chapelles sont éclairées par des verrières blanches décorées de monogrammes et de guirlandes peintes. A l’autel, une grande statue consacrée au Saint éponyme ; en face, un grand tableau.

- la première chapelle latérale droite est un cas particulier. Elle a toujours eu un caractère fonctionnel : location des chaises autrefois, accueil aujourd’hui. De ce fait, elle ne contient pas d’autel et le tableau « Le Mariage de la Vierge », qui en constitue le décor principal, ne s’inscrit pas dans un retable.

2. STATUES ET TABLEAUX DES CHAPELLES RESTAUREES

- la statue de Saint-Bruno dans la chapelle Saint-Bruno

Cette œuvre puissante, de la fin du XVII° siècle, est attribuée à Jacques SARRAZIN, un des fondateurs de l’Académie des Beaux-Arts. Elle montre Saint Bruno en méditation ; c’est une des quatre poses codifiées par l’Ordre. Vêtu de la bure et de la cuculle cartusiennes, le Saint est particulièrement proche de Dieu, ce que veut signifier la langue de feu qui repose sur son front. Devant lui, est posé un crâne, témoin de la vanité des choses de la terre dont la vie du Saint porte témoignage : par deux fois, le brillant écolâtre** de Reims qu’il était, refuse l’épiscopat auquel les fidèles l’avaient élu ; il abandonne toutes ses charges en 1080 pour rechercher une vie d’ascèse et de retrait du monde qu’il finit par trouver dans le « désert » de Chartreuse où, avec six compagnons, il crée en 1084 une communauté d’ermites vivant dans des huttes de branchages ; en 1092, il quitte Rome où le Pape

** écolâtre : au Moyen-Age, maître de l’école monastique ou cathédrale

Urbain II, son ancien élève, l’avait appelé comme conseiller, et obtient de se retirer dans le« désert » calabrais de la Serra « San Bruno » où il meurt en 1101.

La méditation est l’objet quotidien de la vie du Chartreux qui espère atteindre la contemplation, un état que le même sculpteur a rendu avec virtuosité dans une autre statue de Saint-Bruno, actuellement accrochée au mur-pilier droit du transept(1628).

Un effet de la restauration du Saint Bruno de la chapelle a été de révéler que l’œuvre, qu’on croyait de marbre, est en réalité un bois stuqué.

- la statue de la Vierge Marie dans la chapelle de la Vierge

Cette « Vierge à l’Enfant » a été commandée au sculpteur lyonnais Joseph-Hugues FABISCH, dit FABISCH fils. Grâce et finesse caractérisent cette œuvre délicate. Elle est postérieure à la Vierge dorée, protectrice de Lyon, que le même artiste réalisa en 1861, à la demande du Cardinal de Bonald, pour coiffer le vieux sanctuaire de Fourvière ; et de la Vierge de Lourdes (1865) qui fit la célébrité du même artiste. Elle fut acquise en 1880 sur souscription des paroissiens.

Les Lyonnais catholiques ont une vénération particulière pour la Vierge comme le montrent les différents vœux qui ont ponctué l’histoire de la Ville. De plus, la Vierge est la patronne principale de l’Ordre des Chartreux, selon la volonté de Saint Bruno lui-même qui consacra à « Notre-Dame de Casalibus » la toute modeste chapelle qu’il érigea dans le massif de la Grande Chartreuse et à « Santa Maria del Bosco » l’ermitage où il vécut en Calabre.

- les statues de Saint-Joseph (dans la chapelle Saint-Joseph) et de Saint Irénée (dans la chapelle Saint-Irénée)

Imposantes, elles sont de ciment blanc, une technique connue dès l’Antiquité, et remise au goût du jour par le XIX° siècle avec le développement des techniques de ciment moulé. Elles ont été réalisées par Joseph-Hugues FABISCH en 1880 (Saint- Irénée) et en 1885 (Saint-Joseph).

Saint Joseph, époux de Marie, traditionnel modèle du bon Père de famille est ici représenté en patron de l’Eglise catholique : il tend un bras protecteur sur la tiare (pontificale) laquelle repose sur un rocher (Saint Pierre).

Ajoutons qu’à proximité de l’église, rue des Chartreux, a été fondée au début du XIX° siècle la communauté des Soeurs de Saint-Joseph.

Saint Irénée, successeur de Saint Pothin comme évêque de Lyon (177-202), est le patron du diocèse. Son rôle fut décisif sur le plan théologique pour l’Eglise universelle car c’est par son action que l’Eglise a déterminé les textes canoniques (reconnus officiellement), et apocryphes (non reconnus). Son livre principal « Contre les hérésies » réfute, en particulier, « la prétendue gnose au nom menteur ». Il est considéré comme un « Père de l’Eglise ». La palme décorant l’autel, sous la statue, évoque le martyre que Saint Irénée subit sans doute en 202.

Localement, la Société de prêtres du diocèse, destinés à prêcher les missions intérieures, qui fut créée sous l’impulsion du Cardinal Fesch en 1816, adopta le nom de Société des Prêtres de Saint Irénée en 1823. Une plaque commémorative à Nicolas de la Croix d’Azolette, qui en fut un co-fondateur, est visible à l’entrée de la chapelle Saint-Bruno. Ce sont des prêtres de cette Société qui dirigent l’Institution d’enseignement toute proche, dite des Chartreux parce qu’elle occupe une partie des bâtiments de l’ancienne chartreuse; de tradition, les Curés de la paroisse Saint-Bruno appartiennent à cette Société et c’est pourquoi leur liste, depuis l’origine (1803), figure sur une plaque de marbre noir dans la chapelle Saint-Irénée.

- Le tableau « Saint-Joseph à l’Enfant » de Louise BRONDEL (chapelle Saint-Joseph)

L’harmonie de ce tableau (1880) réside dans la juxtaposition d’un Enfant particulièrement gracieux et d’un Saint Joseph pleinement paternel, représenté, selon la tradition, comme un homme âgé. Il tient un bâton qui fleurit en lys : un évangile apocryphe relate que Joseph aurait été le seul prétendant de Marie dont le bâton aurait fleuri, ce qui, malgré son âge, le désigna comme le futur époux ; et le lys renvoie à la pureté de la Vierge qu’il a préservée.

- Le tableau « L’Adoration des Mages » de Chloé du PASQUIER (chapelle Saint-Irénée)

C’est une copie (1846), de très belle facture, présentée au Salon de 1848, du tableau de Rubens (vers 1618) présent au Musée des Beaux-Arts de Lyon. La restauration permet de mettre en évidence la composition en diagonales destinée à mettre en valeur l’Enfant Jésus et son geste doux à l’endroit du Mage qui lui rend hommage, ainsi que les couleurs vives des deux Mages de gauche. Le Mage vêtu de jaune, en position frontale inattendue, a une puissance toute particulière.

Comme dans la tradition napolitaine, les Rois-mages de ce tableau sont représentés vêtus et coiffés à la turque. Aussi est-il particulièrement approprié que, chaque année depuis décembre 2007, soit installée sous ce tableau une crèche napolitaine, de plus d’une centaine de sujets, qui a reçu en 2010-2011 le premier prix national. A l’occasion de la restauration, des tentures de velours et des éclairages spécifiques viennent d’être installés pour mettre la crèche en valeur.

Il est à remarquer que le tableau de l’église Saint-Bruno présente des couleurs un peu moins vives que le tableau de Rubens (restauré récemment lui aussi) qu’il a reproduit car Chloé du Pasquier avait sous les yeux, au milieu du XIX° siècle, une toile déjà ternie par plus de deux siècles d’existence.

- le tableau « Le Mariage de la Vierge » de Charles Michel-Ange CHALLE (chapelle d’accueil)

Ce tableau classé, daté de 1752, contrairement à d’autres tableaux du même thème (rare) se centre sur l’essentiel, le moment où l’anneau est passé au doigt de la Vierge. Les deux personnages principaux sont présentés en gros plan et les mains qui s’unissent sont au cœur de la composition, soulignées par la présence massive du grand prêtre qui leur sert de fond. Une grande tendresse marque leur visage. Des coloris soutenus les rendent encore plus présents. Discrètement un lys, placé derrière Saint-Joseph, fait place au symbole.

La restauration a rendu visibles de nombreux éléments qui ne l’étaient pas auparavant : des personnages secondaires, des instruments du culte, une colonne de temple, des échappées sur le ciel.

Charles Michel-Ange Challe conçoit ce tableau au sommet de son art, après son retour de Rome, et allie les influences classiques romaines aux coloris subtils de l’époque Louis XV.

Le tableau avait souffert du temps et de restauration(s) ancienne(s). La toile a dû être rapiécée et tendue sur un châssis métallique. Le cadre a été légèrement raccourci en largeur pour s’adapter parfaitement aux dimensions de la toile d’origine.